В 2014 году международной сенсацией стала книга французского экономиста Тома Пикетти «Капитал в XXI веке», сильно повлиявшая на дебаты о неравенстве и превратившая автора в суперзвезду. Пикетти верно отметил, что в политических аргументах в пользу перераспределения доходов почти всегда делается акцент на внутренних проблемах. Но его главный тезис – капитализм неизбежно приводит к росту неравенства – полностью разваливается, если сравнить положение обедневших крестьян во Вьетнаме и сравнительный комфорт среднего класса во Франции.

На самом деле за последние 40 лет стимулируемый торговлей рост экономики в странах Азии и Центральной и Восточной Европы привёл к, наверное, самому радикальному снижению неравенства между странами за всю историю человечества.

Западные наблюдатели почти всегда ограничиваются лишь громкими словами про примерно 85% населения мира, которое живёт на Глобальном Юге. Да, есть филантропы, подобные Биллу Гейтсу, которые направляют значительные ресурсы на улучшение жизни в Африке, но большинство фондов и организаций по-прежнему заняты сокращением неравенства внутри стран. Обе цели достойны, однако политические аналитики часто игнорируют тот факт, что по мировым стандартам в развитых странах бедность практически отсутствует.

Фермеры Индии, разумеется, никак не влияют на выборы в США или Европе, где в последние годы внимание общества чаще обращено вовнутрь, а не вовне. Сегодня кандидаты не побеждают на выборах, обещая помочь Африке, не говоря уже о Южной Азии или Южной Америке. Эти изменения помогают объяснить, почему предложенная Пикетти трактовка неравенства как внутренней проблемы нашла такой сильный отклик у американских прогрессистов и, косвенно, у движения MAGA («Сделать Америку снова великой») бывшего президента Дональда Трампа.

Однако такая трактовка игнорирует сотни миллионов людей, живущих в климатически опасных развивающихся странах. И несмотря на длительные последствия колониализма, у Японии или социальных государств Европы нет особого желания выплачивать репарации бывшим колониям.

Да, есть весомые аргументы в пользу укрепления сетей социальной защиты в развитых странах, особенно в сфере образования и здравоохранения. Но с моральной точки зрения, можно поспорить, перевешивают ли эти аргументы острую необходимость помочь 700 млн человек, которые живут в мире крайней нищеты.

Позитивно, что Всемирный банк и Международный валютный фонд предпринимают значимые шаги, чтобы помочь развивающимся странам. Но их ресурсы и мандаты ограничены, а богатые страны обычно поддерживают лишь такие меры и инициативы, которые соответствуют их собственным интересам.

Впрочем, есть одно направление, где, похоже, сложился широкий консенсус: необходимость климатических действий. Помня об этом, я уже давно предлагаю создать Всемирный углеродный банк, который бы поддержал зелёный переход в развивающихся странах, предоставив им техническую помощь и масштабное климатическое финансирование (предпочтительно в виде грантов, а не кредитов).

Как я недавно писал, финансирование в виде грантов становится особенно важным из-за ещё одной важной реформы глобального капитализма: частным кредиторам надо запретить судиться в судах развитых стран с государствами-должниками, объявившими дефолт. Чтобы привлечь частное финансирование, развивающимся странам придётся создать авторитетную судебную систему и другие собственные институты. А пока этого не будет сделано, надо будет как-то закрывать дыру в финансировании.

Сокращение глобальной бедности потребует большей открытости и снижения торговых барьеров. Фрагментация мировой экономики из-за геополитических противоречий и политиков-популистов, выступающих за ограничение торговли, создаёт серьёзную угрозу для экономических перспектив беднейших стран мира. Стремительно нарастают риски, что политическая нестабильность в этих регионах перекинется на богатые страны. И это уже выразилось в ожесточении дебатов по поводу миграции в этих странах.

У развитых стран есть три варианта действий. Ни один из них не фокусирует внимание исключительно на внутреннем неравенстве. Во-первых, они могут усилить свои возможности, чтобы управлять миграционным давлением и противостоять режимам, которые хотят дестабилизировать миропорядок. Во-вторых, они могут увеличить поддержку стран с низкими доходами, особенно тех из них, которые могут избежать гражданской войны. Наконец, они могут направить своих граждан на помощь странам с низкими доходами. Многие правительства уже экспериментируют с национальными программами, которые предлагают выпускникам вузов проработать год в неблагополучных районах, например, учителями или строителями.

Отправив западных студентов в развивающиеся страны (даже на короткое время), можно будет как минимум дать активистам из привилегированных студенческих кампусов возможность узнать об экономических трудностях, с которыми сталкивается значительная часть населения мира. Они лично смогут увидеть, как живут люди в странах, которые пока ещё плохо знакомы с капитализмом. Такой опыт поможет молодым людям лучше понять мировые проблемы и даст им более чёткое представление о кризисах, которые со временем могут повлиять и на их собственную жизнь.

Всё это не означает, что неравенство внутри стран не является серьезной проблемой. Но это не самая большая угроза устойчивости и благополучию человечества. Наиболее срочная задача для западных лидеров – найти у себя политическую волю, чтобы дать государствам доступ к мировым рынкам, а их граждан привести в XXI век.

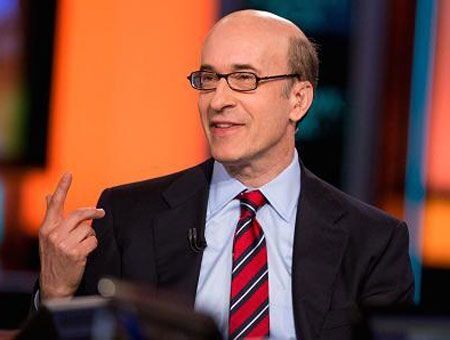

Кеннет РОГОФФ

бывший главный экономист Международного валютного фонда,

профессор экономики и общественной политики в Гарвардском университете,

лауреат премии Deutsche Bank по финансовой экономике 2011 года, соавтор книги

(вместе с Кармен Рейнхарт) «На этот раз всё будет иначе: Восемь веков финансовой глупости»

(издательство Princeton University Press, 2011), автор книги «Проклятие наличных денег»

(издательство Princeton University Press, 2016).

© Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org