Когда-то было принято говорить о «либеральном международном порядке». Этот термин использовался даже несмотря на то, что сопутствующие ему институциональные механизмы не всегда были полностью либеральными, международными или упорядоченными. Но ведь смысл идеала не в описании реальности, а в направлении поведения. Многие десятилетия большинство стран стремились быть частью либерального порядка и вносить вклад в его развитие (хотя некоторые и предпочитали нахлебничать или обманывать систему).

Эти времена, несомненно, прошли. Мы вступили в новую эпоху глобального беспорядка. Понятно, что постепенный подъём Китая и других развивающихся стран неизбежно должен был бросить вызов системе, созданной западными державами после Второй мировой войны. Но решающим фактором гибели либерального международного порядка стало решение его главного архитектора, Соединённых Штатов, отказаться от него. Лидерам Америки больше не созвучно обещание Джона Кеннеди «платить любую цену, нести любое бремя, выдерживать любые трудности, поддерживать любого друга и противостоять любому врагу, чтобы гарантировать выживание и успех свободы».

Да, Америка не всегда была последовательной в соблюдении международного права или в поддержке ООН и её многосторонней системы сотрудничества. Но можно не сомневаться, что без поддержки США вся эта конструкция рухнула бы, что, похоже, сейчас и происходит. При второй администрации президента Дональда Трампа Америка открыто осуждает старый либеральный порядок: госсекретарь Марко Рубио заявил, что он «не просто устарел; теперь это оружие, используемое против нас».

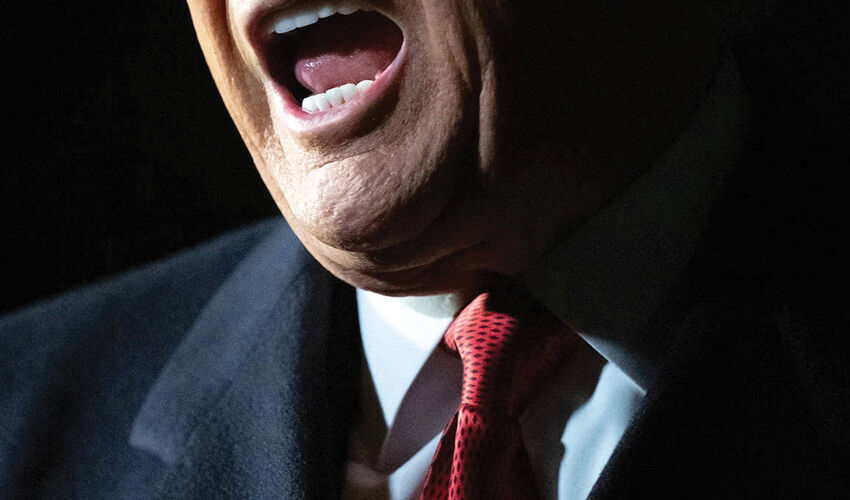

Международный порядок по определению предполагает общие правила. Но администрация Трампа открыто враждебно относится к таким ограничениям. Она откровенно проводит политику, в которой ставит свои интересы в собственной интерпретации выше всего остального, и доказала, что в этом процессе готова (даже с большой охотой) брутально обходиться с друзьями и союзниками.

Карательные пошлины Трампа – это лишь часть истории. Он выкинул в мусор вообще все правила, в частности, введя пошлины на импорт по причинам, не имеющим никакого отношения к торговле. Процесс только начался, но нет сомнений, что мировая экономика заплатит высокую цену за деструктивное правление Трампа, и в долгосрочной перспективе экономика США, наверное, пострадает больше всех.

Сама концепция международного права, по сути, вычеркнута из внешней и экономической политики США. Давно сложившиеся представления о геополитике как о соперничестве демократических и авторитарных режимов теперь выглядят утратившими смысл. Трамп и его ставленники говорят о правах человека лишь избирательно, например, делая лживые заявления о геноциде белых фермеров в ЮАР (при этом палестинцы в Газе и на Западном берегу едва заслуживают упоминаний).

В Америке наблюдалось понятное недовольство «вечными войнами» в Афганистане и Ираке, и запоздало было признано, что зарубежные страны нельзя просто перестроить под диктатом США. «Однополярный» момент бесспорного могущества США – в период от падения Берлинской стены до превращения Китая в технологическую сверхдержаву – несомненно, способствовал этой американской спеси.

Но теперь маятник качнулся в другую сторону. От Гренландии до Панамского канала – Америка превратилась в мотор международного беспорядка, став в один ряд с Россией, с её бредовой агрессивной войной против Украины и разрастающейся теневой войной против Евросоюза. Тем временем целые регионы – от Африканского Рога до Судана и Сахеля – погружаются в конфликт и хаос, и никого это, похоже, не волнует. Более того, Америка занята собственной маленькой «войной по выбору» против режима Николаса Мадуро в Венесуэле.

Несмотря на промышленную мощь и увеличение военно-морских ресурсов, Китай вряд ли заполнит вакуум, оставленный США. Пока что китайцы действуют осторожно, активно сопротивляясь тому, что они воспринимают как запугивание со стороны США, но воздерживаясь от вмешательства в различные конфликты по всему миру. Китай открыто хочет нового мирового порядка, а не сохранения либерального порядка во главе с США, господствовавшего восемьдесят лет после Второй мировой.

Но нового порядка на горизонте не видно. Мы вступили в период глобального беспорядка: антилиберальные режимы набирают силу, а старые структуры международного порядка разрушаются. Эти тенденции уже сами по себе были бы достаточно опасны, но они становятся ещё опасней на фоне изменения климата, рисков пандемий и появления потенциально дестабилизирующих технологий, включая ИИ.

Нужно сотрудничество, чтобы справиться с этими угрозами, но оно отсутствует. Если и есть какая-то надежда в эту эпоху глобального беспорядка, то её можно найти в малых коалициях («плюрилатерализм») по конкретным вопросам – правила торговли, глобальное здравоохранение, энергопереход и так далее. Странам, осознающим грозящие нам опасности, придётся искать новые способы самим объединять силы.

Карл Бильдт,

бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции.

© Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org